人は、自分が思っている以上に周囲の環境から影響を受けて生活をしています。

もしも「勉強のやる気が出ない」ことがあれば、それは「あなたが怠け者だから」ではなく「あなたの周りにあるものが、あなたを怠け者に変えている」可能性が高いです。

「やる気を出そう!」と無理に頑張るよりも「自分のやる気を削ぐものは何なのだろう?」と考えて、それを取り除くことを最優先に考えた方が効率よくやる気を出せるようになります。

今回は、そんな「勉強するときにやってはいけないこと」を紹介していきます。

photo credit:foshie

①赤ペンを引いてはいけない

勉強の定番とも言われている赤ペン。

採点するときや重要なところにマーカーを引くときに、赤を使っているという人も多いと思います。

しかし、実は赤色を見るだけでテストの正解数が平均15%も下がるという実験結果があるんです。[出典]

各グループは問題が載っている冊子を渡されますが、グループで違っているのは、タイトル部分の背景色だけです。背景色は、赤色、緑色、灰色の3通りでした。各グループの違いはたったこれだけなのです。実験ではまず、この表紙を2秒間見るように、高校生に伝えます。その後すぐに回答を開始してもらいます。テストの結果を見ると、驚いたことに、タイトルの背景色が赤色の問題冊子を解いた高校生の点数は、背景色が緑や灰色と比べて低くなりました。

心理学者は、この実験結果に対し「人間は赤に警告を表す色というイメージを持っているため、赤色を見ると無意識のうちにそれを避けてしまい、積極的に取り組む気持ちを弱めてしまう可能性がある」と主張しています。

つまり、赤は無意識のうちに勉強のやる気を削いでしまう色だと言うことです。

勉強で黒以外の色を使いたいときは、青ペンや黄色のマーカーを使うようにしましょう。

ぼくは色ペンで書きたいと思ったときは、ジェットストリームの青ペンを使っています。かすれたり液漏れすることがほとんど無く、書きごこちもスムーズなのでおすすめ。162円。

②「勉強に関係ないもの」を視界に入れてはいけない

By: Brian Wright

By: Brian Wright人間は、想像している以上に視覚から情報を手に入れています。

視界に物が多いだけで、その情報を処理するのに無駄にエネルギーを消費してしまうんです。

この話を聞いて、「別に、そんなに大した差はないでしょ?」と思った方ほど要注意。それはつまり、『無意識のうちに勉強へのやる気がゴソっと奪い取られている』のに気がついていないという事ですから。

勉強中は目の前の本だけに集中して効率よく勉強し、すばやくノルマを終わらせた方が結果的に多くの時間を遊びに費やせるようになります。ノルマをこなせたという達成感も相まって、心の底から楽しく遊べるようになるでしょう。

勉強するときは出来るだけ「勉強に関係のないもの」が視界に入らないよう、あらかじめ机の周りを整理しておきたいところです。

③睡眠時間を削ってはいけない

By: Ella Mullins

By: Ella Mullinsたくさん勉強しようと思ったときに、真っ先に削られやすいのが「睡眠時間」です。

しかし、「毎日キチンと7時間前後の睡眠をとるのも勉強の一部」と言っていいくらい、睡眠と勉強には密接な関係があります。

実は、1日の睡眠時間が6時間を切ってくると「脳の前頭前皮質という部分のエネルギー源であるグルコースが不足してしまう」ことが分かっています。

前頭前皮質は自己統制の役割を担う部分なので、そこに栄養が行き渡らないと意志力がなくなり、集中力や行動力の低下につながります。

つまり「勉強しようと思って睡眠時間を削ると、かえって勉強する気がなくなってしまう」というジレンマがあるんです。

一日の予定を立てるときは、まず睡眠時間と勉強時間をキチンと確保してからにしましょう。

④自分を責めたり、罰を作ってはいけない

By: Joe Shlabotnik

By: Joe Shlabotnik勉強が予定通りに進まないと、自分を責めたくなる気持ちはよく分かります。

自分を奮い立てるために、予定通りに行かなかったときの罰を用意している人も少なくないでしょう。

しかし、こういった「自分を責める」「罰を作る」という行為は、かえって勉強のやる気を奪ってしまうことが実験で分かっています。

カナダのオタワにあるカールトン大学で行われた実験を紹介しましょう。(中略)最初の試験で直前まで勉強しなかったことで自分を責めた学生たちは、自分を許した学生たちに比べて、その後の試験でもやはり勉強を先延ばしにする傾向が見られました。最初の試験の準備に失敗したことで自分を責めた学生ほど、次の試験ではさらにのんびりしてしまったのです!自分を責めるより許した学生のほうが、次回は着々と準備をする気になりました。

引用元:スタンフォードの自分を変える教室

いくら自分を責めても、過去を取り返すことはできません。

上手く行かなかったときは、自分を責めたり罰を与えるよりも「今回予定通りにいかなかったのはなぜなのか?どんな工夫をすれば、次は上手く行く可能性が高くなるのか?」を考えたり、図書館で勉強に関する本を読んで実践してみるのがオススメです。

⑤決めた分量を超えて勉強してはいけない

By: M Yashna

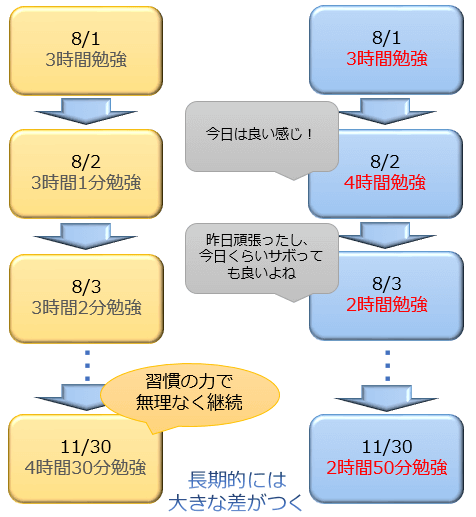

By: M Yashna思いのほかスイスイと勉強が進んだときは、流れに乗って普段のノルマよりも多く勉強したくなりますよね。

しかし、「あらかじめ決めた勉強ペース」を超えて勉強するのは、正直オススメできません。

なぜなら、人間には「良いことをしたのを思い出すと、ちょっとくらい悪いことをしても良い」と考えてしまう傾向があるからです。

たとえば「毎日家で3時間勉強している」人は、3時間の勉強が習慣化しているので「3時間1分勉強する」のにそこまで苦労しません。

しかし、「あらかじめ決めた勉強ペース」を破っていきなり4時間も勉強してしまうと、次の日に「昨日多めに勉強したんだから、今日は手を抜いても良いや」と考えて普段より勉強しなくなる可能性が高くなってしまうんです。

その結果、毎日3時間勉強する習慣が途切れてしまい、習慣の力を活かしにくくなってしまいます。

習慣の力は非常に強力です。習慣の力を利用して「勉強のやる気を高く維持しつづける」ためにも、「あらかじめ決めた勉強ペース」を守って勉強するように心がけたいところです。

どうしても「あらかじめ決めた勉強ペース」を超えて勉強したいときは、多く勉強したご褒美を用意しましょう。翌日以降に「ご褒美があったんだから、今日も手を抜かずにいつも通り勉強するぞ」と思えるくらいのものを自分に用意してあげてください。

⑥完璧なノート・単語帳を作ってはいけない

By: Scott Akerman

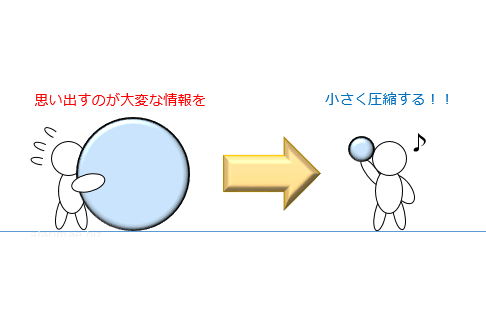

By: Scott Akermanノートや単語帳は、何回も間違えてしまう「苦手なポイント」に絞って作成するべきです。

なぜなら、完璧なノートや単語帳を作ろうとすると「たくさん文字を書く」必要が出てくるからです。

「たくさん書く」勉強法は、「声に出して読む」勉強法や「思い出す」勉強法に比べて時間がかかります。

「How are you doing ?」という文を声に出して読むだけなら2秒・思い出すのには1秒で済むのに対し、書くのにはどうしても10秒近くかかってしまいます。そのうえ、手も疲れます。

そのため、これが積み重なるとそこまで勉強が進んでいなくても「いっぱい勉強した感」が得られてしまうため、実際にはあまり頭に残っていなくても「今日はもう十分勉強したからこのくらいで良いか!」となりやすいんです。

実質的に「たくさん書く」勉強法は勉強のやる気を削いでいると言えるでしょう。

完璧なノートや単語帳を作る暇があったら、自分に合った参考書や単語帳を探して購入した方が圧倒的に効率よく勉強できるようになります。

たとえ1つの参考書を選ぶのに24時間かけたとしても、完璧なノートや単語帳を作るための「1日20分×365日≒累計120時間」に比べたら遥かにマシです。

ノートを作るなら「苦手なポイント」に絞ったミスノートだけにしておきましょう。

⑦スマートフォンの電源をONにしてはいけない

By: Kārlis Dambrāns

By: Kārlis Dambrāns勉強中はスマートフォンの電源をOFFにして、カバンの奥底にしまっておきましょう。

視界にスマホがあったり、アプリの通知音がするだけで「遊びたいな」「ちょっとくらいスマホを操作したいな」という欲求が頭をよぎってしまいます。

たとえ「遊んじゃダメだ。勉強しないと」と思い直せたとしても、欲求が頭をよぎった時点で集中力は大きく削がれており、せっかく湧きかけてきた勉強へのやる気が奪い取られているので、もう手遅れ。

中途半端にスマホを操作しても、正直そこまで楽しくありませんよね。

効率よく勉強をこなして、後で思いっきりゲームや友達との会話を楽しむためにも、勉強中だけはスマホの電源を切っておきましょう。

「友達からメールやLINEの通知が来てるかも…」という場合は、「2時間勉強をキチンとこなせたら10分だけ電源を入れて操作してOK」というご褒美にしてみるのもありです。