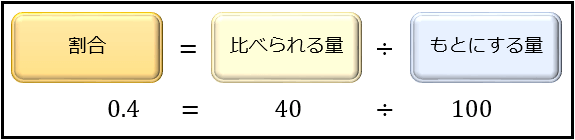

割合とは、「比べられる量」を「もとにする量」で割ることで求められる値です。

割合は「比べられる量」が「もとにする量」の何倍なのかを表しています。

例えば、割合が \(0.4\) とは「比べられる量(\(40\))」が「もとにする量(\(100\))」の \(0.4\) 倍であるということを意味します。

- 「割合」=「比べられる量」÷「もとにする量」

- 「比べられる量」=「もとにする量」×「割合」

- 「もとにする量」=「比べられる量」÷「割合」

割合に関するこれら3つの公式では「比べられる量は何なのか?」「もとにする量は何なのか?」に注目して考えることが重要になってきます。

そのため、食料自給率が上がったと報じられても、実は「高カロリーの外国食品の輸入が減って分母が小さくなっただけで、国内の生産力は全く上がっていない」なんてことも。

割合の上昇・下落のニュースでは、その計算式にも注意しましょう!

割合の求め方

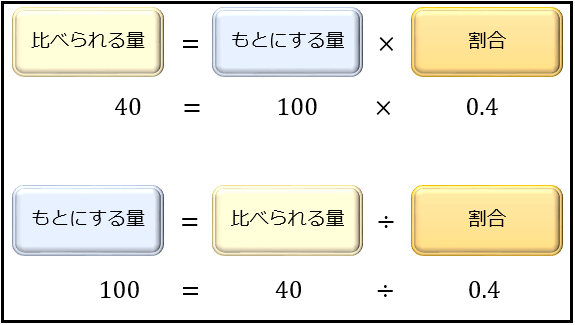

割合を求めるときは、図で考えると分かりやすくなります。

「もとにする量」は調査対象世帯数 \(600\) 。

「比べられる量」は調査対象世帯の中でA番組を見ていた世帯数 \(156\) 。

よって、A番組を見ていた世帯の割合(視聴率)は \(156÷600=0.26\) となります。

参考:視聴率調査について(視聴率ハンドブック)|ビデオリサーチ

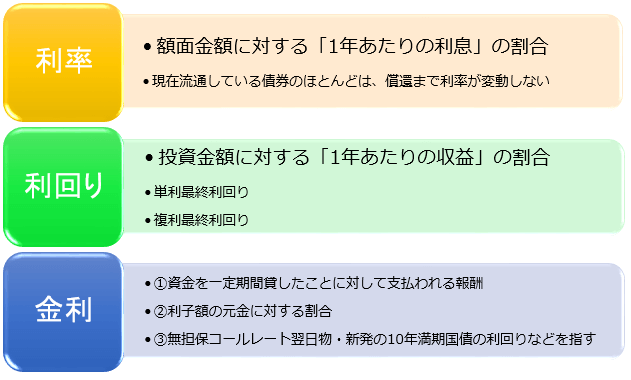

百分率(パーセント)

基本的に、割合は \(0\) 以上 \(1\) 以下の値になりますが、そのままだと小数ばかりで扱いにくいので、割合に \(100\) をかけた「百分率」が使われることが多いです。

「百分率」=「比べられる量」÷「もとにする量」× \(100%\)

さきほどのA番組の視聴率を百分率で表すと、\(156÷600×100=26%\) となります。

パーセントとパーセントポイントの違い

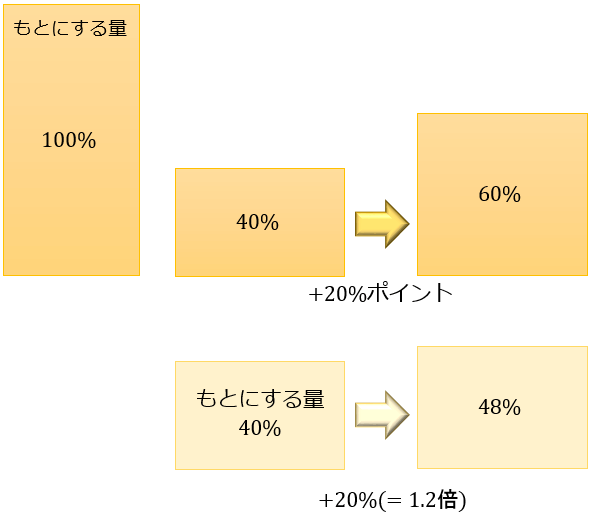

百分率の増減で重要なのが「パーセントポイント」という表現です。

たとえば、\(40%\) から \(60%\) に増加することを「\(20\) パーセントポイント増加」と言います。

ニュースなどでは省略して「\(20\) ポイント増」と表現されることが多いですね。

\(40%\)から \(60%\) に増加することを「\(20\) パーセント増加」というのは厳密には誤用なので注意。

正しくは、\(40%\) から \(20%\) 増加した結果は「\(0.4+0.4×0.2=0.48\)」で \(48%\) となります。

英語でも percentage point という表現で percent と区別されています。

例えば、次の記事では大学生の就職内定率が \(66.5%\) から \(71.2%\) に増加したことが読み取れます。

来春卒業予定の大学生の就職内定率は10月1日時点で71.2%で、前年同期より4.7ポイント上昇したことが18日、文部科学・厚生労働両省の調査で分かった。1996年の調査開始以来、97年の73.6%に次ぐ高水準。男子は69.3%(3.5ポイント増)、女子は73.6%(6.4ポイント増)で、女子は過去最高だった。