皆さんは、合成の誤謬(ごうせいのごびゅう)という言葉をご存知でしょうか。

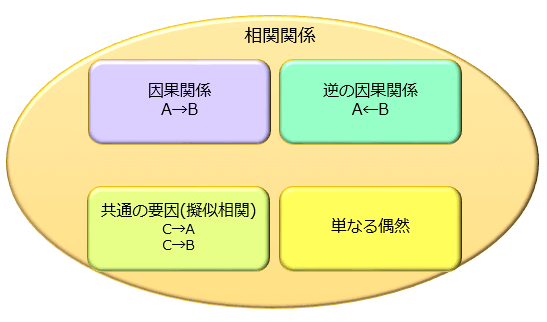

合成の誤謬とは、ざっくり言ってしまうと「正しいこと+正しいこと=間違った結果」となる事例のことを指します。

普通に考えると正しいことを足していけば正しい結果が返ってくるようにも思えますが、どんな条件下でも常に正しい結果が返ってくるわけでもないことは、歴史が証明しています。

今回は、そんな合成の誤謬の具体例を見ていきましょう。

photo credit:Jacob Zammit Xuereb

合成の誤謬とは?

合成の誤謬とは、正確には「ミクロの視点では合理的な行動であっても、それが合成されたマクロの世界では、必ずしも良くない結果が生じてしまうこと」を指す経済学用語です。

ミクロとは「すごく小さいこと」、マクロとは「すごく大きいこと」を意味する言葉です。シュレーディンガーの猫の話でも出てきましたね。

経済学におけるミクロは「個人や1つの企業」・マクロは「経済全体」のこと。

ですから、例えば「個人や企業の全員がそれぞれプラスになることをしているのに、結果として経済全体には悪影響を与えてしまう」事例が合成の誤謬に当たります。

なぜ、このようなことが起きてしまうのでしょうか?

様々な具体例を見ていくことで、合成の誤謬の原因と対策を考えてみましょう。

①貯蓄のパラドックス

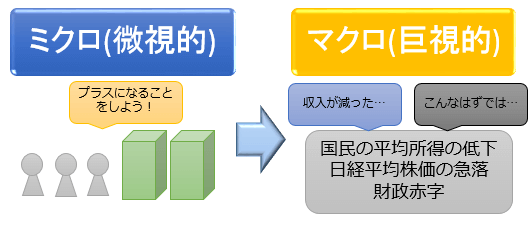

一般的に、「貯蓄をするのは良いことだ」とされています。

実際、ある個人が貯蓄志向になれば、その個人の貯蓄額は増加していきます。

しかし、「国民全員が貯蓄志向になれば、社会全体の貯蓄額が増加していくか」というと、実はそうでもありません。

貯蓄と需要は、コインの表と裏のような関係です。

貯蓄額が増えると消費額が減り、市場全体の総需要が減ってしまいます。

そして、市場全体の総需要が減れば、会社の売り上げも当然下がってきます。

つまり、国民が5万円貯蓄額を増やした場合、それがそのまま売り上げの低下につながって、国民の総所得が5万円減ってしまうのです。

個人は貯蓄額を増加させようと動いたにも関わらず、それが原因で国民の総所得が減ってしまい、結果として経済全体では同額の貯蓄額の減少をもたらしてしまう。

(つまり社会全体の貯蓄額は変わらない)

これを、貯蓄のパラドックスと言います。

②1%が選挙に行かないだけで135,000円損をする?

選挙に行かない20代の方は少なくありません。

若者個人から見ると「選挙に行く時間があったら、バイトや勉強をした方がよっぽど自分の利益になる」と考えるのは、短期的に見れば合理的な判断とも言えます。

しかし、多くの若者がこのような短期的な合理性を追い求めた結果「若者の投票率」が下がってしまうと、長期的には若者全員がそれ以上に損をする危険性があるのです。

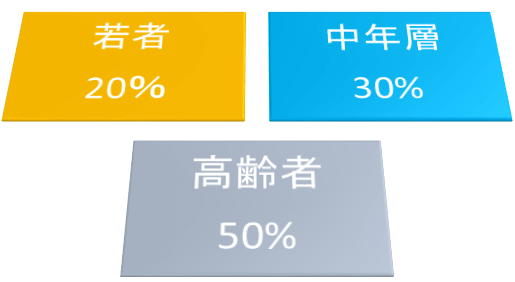

例えば、ある選挙区を調べてみたら「投票者の20%が若者、30%が中年層、50%が高齢者」だと分かったとしましょう。

もし皆さんがこの選挙区で立候補する場合、当選するためにどんな戦略を立てるでしょうか?

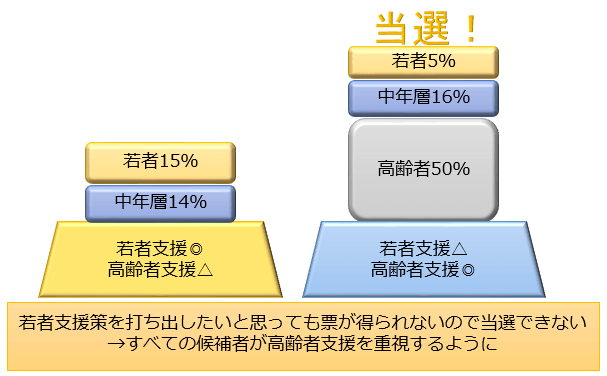

『若者を優遇して、高齢者支援の予算をカットします』と言えば、50%の高齢者からの支持は絶望的ですし、中年層からも「自分が高齢者になったときに困る」と思われてしまいます。

しかも、若者は選挙に関心がない=あなたの政策を知らないので、若者からの支持を集められるかも不明。当然、得票率20%を切る可能性も高くなってくるでしょう。

一方で『若者支援の予算はカットしますが、高齢者福祉を充実させます』と言えば、50%の高齢者からの支持を集めやすくなります。高齢者の方は政策への関心も高いので。

残り30%の中年層や20%の若者からの支持が得られるかは不明ですが、極端な話、得票率50%を取ればまず当選確実ですから、気にする必要がありません。

このように考えると、高齢者向けの政策を前面に出した方が圧倒的に当選しやすいことが分かります。

その結果、「一人一人の若者が選挙に行くよりバイトや勉強を優先する」という短期的には合理的な選択の積み重ねで「若者の投票率の低下」が起きると、すべての候補者が高齢者向けの政策を推し進め、「若者全員がバイト代以上に損をする」という合成の誤謬を招いてしまうのです。

東北大学の吉田浩教授の研究によると、若年世代の投票率が1%落ちるだけで若者は1人当たり毎年13万5千円も損をするとか。(出典)「誰を選んでも大差ない」には一理あるかもしれませんが、選挙でどこかに投票するだけでも大きなメリットがあるわけです。

③優秀な人が集まって出来たダメな組織

世の中には、学生のころから非凡な才能を発揮する優秀な方がたくさんいます。

こういった方々が10人ほど集まると、とんでもなく優秀な組織が出来上がるものです。

しかし、それが100人・1000人の組織になって来ると、一転してダメな組織になることが少なくありません。

実はこれも、合成の誤謬が原因である可能性が高いです。

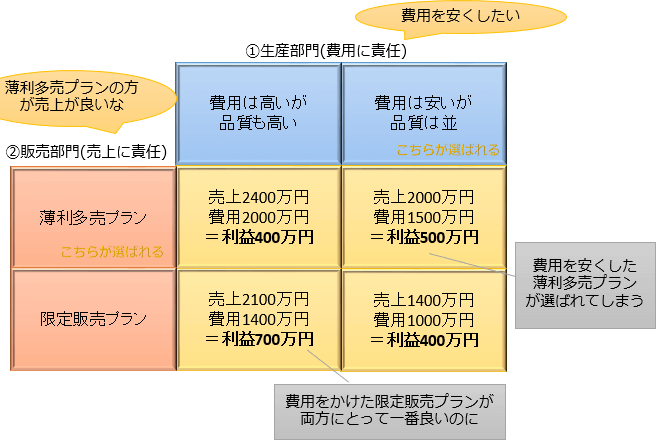

それぞれが自らの部門に与えられた責任を完璧に果たそうとすると、上図のように「本当は費用をかけて限定販売した方が利益が出る」はずの場合でも、「費用を安くして薄利多売する」という真逆の結果につながってしまうことがあるんです。

たとえ「会社全体で見れば、あっちのプランを取った方が良い」と分かっていたとしても、優秀すぎるが故に「自らの経歴に傷がつくリスク」を恐れ、真逆の道を選んでしまう。

なんとも悲しい事例です。

合成の誤謬が発生していると、会社全体としてみればプラスになる事をしたのに「与えられた責任をおろそかにした」とみなされて出世コースから外されるなんてことも。

④ブライスのパラドックス(道を増やしたら渋滞が悪化)

交通工学の世界では「より便利なシステムを作ったら、合成の誤謬が原因でかえって不便になってしまう」という事例もあります。

それが、ブライスのパラドックスです。

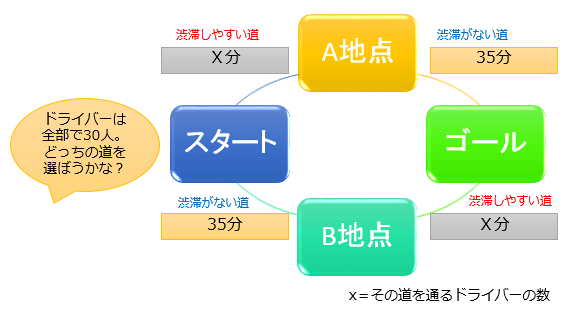

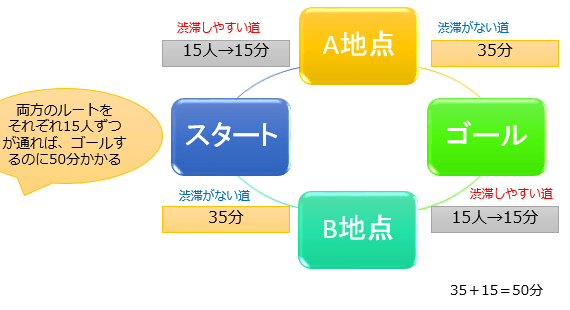

② スタート⇒A地点⇒ゴールか、スタート⇒B地点⇒ゴールの2つのルートがある

③ 「スタートからA地点まで」と「B地点からゴールまで」は渋滞しやすく、その道を選んだドライバーの数を x 人とすると、通るのに x 分かかる

④ 「スタートからB地点まで」と「A地点からゴールまで」は渋滞が起きず、通るのには常に35分かかる

⑤ ドライバーは全員、より早くゴールに着くことを考える

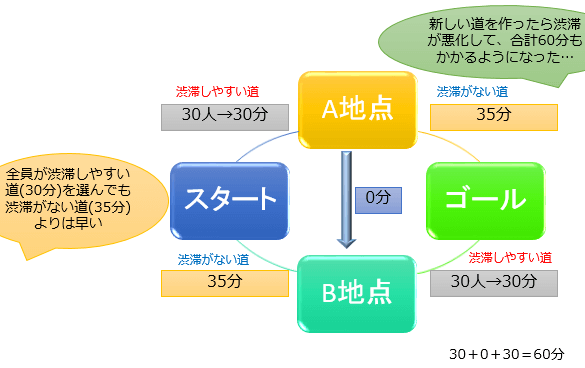

Q:この時、A地点からB地点まで0分で移動できるようになる道を作るべきかどうか?

道を作る前は、両方のルートが35+ x 分かかるので、最終的には両方の道をそれぞれ15人ずつが通り、ゴールするのに50分かかる形で安定するはずです。

一方で、新たな道を作ってしまうと30人全員が「スタート⇒A⇒B⇒ゴール」のルートを選んでしまい、全員がゴールするのに60分もかかるようになってしまうんです。

この話は、「0分で移動できる道ができたら皆も喜ぶはず」と思って作った結果、全員が合理性を追求しすぎて全体としてはかえって不合理になってしまうことを表す典型例と言えるでしょう。

ミクロの合理性とマクロの合理性を一致させるシステムを作っておく

By: ralphbijker

By: ralphbijker

誤解しないでほしいのが、以上の例は「正しいことを積み重ねたって無駄だ」という話でもなければ「全体の利益を考えて行動しない人を非難する」という話でもない、ということ。

全体として正しい結果を手にいれる上で、「個人個人が目の前の正しいことを積み重ねていく」のは大前提の条件です。

それは絶対に無駄なことではないですし、非難されるべきことでもありません。

大事なのは、「ミクロ視点で正しい行動」と「マクロ視点で正しい行動」を一致させるようなシステムを作り出すことなんです。

例えば…

①貯蓄は将来への不安で増えるので、低コストで手厚い保険を探しやすいシステムを作る

②投票率が1%下がるだけでどれだけ損をするか10代・20代に周知させる

③各部門に利益責任を与えたり、他部門と協力するインセンティブを与える

④その道の存在が渋滞の原因となっていることを示す

「正しいことと正しいことを合わせれば、正しい結果が得られる」のは当たり前のことではありません。

こういった話が出てきたときは、今回取り上げた具体例を思い出して、「本当に正しい結果が得られるのか?」・「ミクロとマクロの合理性を一致させるシステムが必要なのではないか?」と考える癖をつけておきたいところです。